2. Elterntagung am Goetheanum in Dornach

Text: Alexandra Marten, Diana Riedel und Saskia Valdinoci-Heijne

Das Thema Erziehungspartnerschaft wird fortgeführt und gewinnt wachsende Begeisterung bei den teilnehmenden Eltern. Das Kernthema der diesjährigen Tagung, «Individualität und Gemeinschaft», wird von verschiedenen Seiten aus betrachtet und in drei Workshops behandelt. In einer abschliessenden Diskussionsrunde werden die Ergebnisse aus den Workshops zusammengetragen.

Das Elternnetzwerk der Schweizer Rudolf Steiner Schulen in Zusammenarbeit mit der ARGE will die Grundlagen festigen, auf denen die Existenz der Steinerschulen basiert: Vertrauen, Zusammenarbeit und gemeinsame Begeisterung für eine freiere Entwicklung unserer Kinder. Fortbildung ist dafür unerlässlich.

Die fünf Gs und die fünf Vs

Am Samstag, den 18. Januar 2025, sind zum zweiten Mal die Eltern der Rudolf Steiner Schulen aus der gesamten Schweiz und Lichtenstein unserer Einladung gefolgt, um an der Elterntagung am Goetheanum in Dornach teilzunehmen. Die Tagung findet wieder wie letztes Jahr direkt im Anschluss an die Lehrertagung statt und stösst auf reges Interesse.

Gemeinsam mit den Lehrern hören wir zu Beginn der Tagung den Impulsvortrag von Oskar Jenni, in dem er die Frage beleuchtet, was Kinder für ein gutes Leben brauchten – ein wissenschaftlicher Blick auf die Frage, was ein gutes Leben ausmacht. Er zitiert die Aussage eines 12-jährigen Mädchens, die im Rahmen einer Befragung des SRF interviewt wurde, was ihrer Meinung nach ein gutes Leben ausmache. Die Antwort lautete: «Wenn jemand da ist, der mich gern hat, ein Haus und Essen.» Fragt man Erwachsene würden diese noch hinzufügen, sie bräuchten einen Lebenssinn.

Als Fazit aus den an seinem Institut vorgenommenen Studien erwähnt Oskar Jenni die wichtigen fünf Gs und die fünf Vs, die gegeben sein müssten, damit die Bedürfnisse eines Kindes gedeckt seien.

Die fünf Gs umfassen: Geborgenheit, Gesundheit, geeignete Erfahrungen, geeignete Gemeinschaft und schliesslich geordnete Strukturen.

Dabei bezieht sich Oskar Jenni auf eine über Jahrzehnte laufende Entwicklungsstudie, die von Dora Weber schon 1954 begonnen wurde, sowie auf die Zürcher Longitudinalstudie, durchgeführt von Marie Meierhofer, begonnen in den 1960er Jahren, in der Heimkinder und Nicht-Heimkinder über Jahrzehnte beobachtet und begleitet wurden. Oskar Jenni und sein Team haben die Ergebnisse dieser Studien in ihre Studien einfliessen lassen. Eine zentrales Ergebnis ist, dass die menschliche Beziehung für das seelische Wohlbefinden der Kinder am wichtigsten ist. Die Kinder, die in den Heimen aufwuchsen, waren zwar meist sehr gut gepflegt und versorgt, doch wiesen sie psychosoziale Defizite auf, da dort in der Regel nicht so viel Zeit und Nähe für die Kinder aufgebracht werden konnte.

Für eine gute menschliche Beziehung, so Oskar Jenni, müsse eine Bezugsperson die fünf Vs erfüllen: Sie muss vertraut, verständnisvoll, verlässlich, verfügbar und liebevoll sein.

Oskar Jenni betont zum Ende seines Vortrags, gute Eltern müssten nicht perfekt sein, denn in unserem Bemühen scheitern wir immer wieder, jeden Tag. So warnt er vor Perfektionismus, denn auch wir entwickeln uns mit den Kindern. Wir haben die Aufgabe, sie in ihrem Werden liebevoll zu begleiten und ihnen die individuelle Zuwendung zu geben, die sie benötigen. Insbesondere in der heutigen Welt sei es wichtig, dass Kinder lernen, ihre Gefühle zu erkennen und benötigen unsere Unterstützung, um geordnete Strukturen und Rhythmen zu leben. Der Vortrag wird begeistert aufgenommen, schon allein, weil Oskar Jenni ohne grosse Verschnörkelungen und komplizierte Formulierungen auskommt und die Dinge leicht verständlich auf den Punkt bringt.

Nach dem Vortrag verteilen sich die Eltern auf die angebotenen Workshops, die sich am Nachmittag wiederholen, so dass jeder die Möglichkeit hat, zwei der angebotenen Workshops zu besuchen.

Workshop «Eltern-Lehrer-Kommunikation»

Angeboten wird ein Workshop mit dem Thema «Kommunikation zwischen Eltern und Pädagogen» geleitet von Dieter Schaffner, der sich seit über 35 Jahren mit der Steiner Pädagogik auseinandersetzt, 20 Jahre Lehrer an der Steinerschule in Basel war und derzeit halbtäglich bei der AfaP als Elementarpädagoge arbeitet. Anstelle einer meist üblichen Vorstellungsrunde beginnt Dieter Schaffner den Workshop mit drei Fragen – 1. Was läuft gut? 2. Wie siehst Du Deine Rolle an der Schule? 3. Was gefällt Dir an der Elternrolle? –, die anschliessend mit immer wieder zufällig sich begegnenden Gesprächspartnern der Runde besprochen werden: «Dialogische Gesprächsführung» ist das Zauberwort. Wir erleben, dass durch die konkreten Fragen sogleich ein gegenseitiges Interesse am Gesprächspartner entsteht, man fühlt sich verbunden. In der Kommunikation solle versucht werden, einen Weg zu finden, sich für Dinge und die Ideen des anderen zu interessieren, dies sei der erste Schritt einer Begegnung auf einer Ebene. Das gleiche Interesse sei die Grundlage für eine gute Kommunikation. Das Nächste ist der lösungsorientierte Gesprächsansatz: Hat man das gleiche Interesse, so ist es einfacher, sich auf eine Lösung zu einigen. Man solle nicht von Schwierigkeiten ausgehen, sondern von der Grundidee, dass eine Lösung da sein wird. Jedoch wird auch betont, es sei auch in Ordnung, nicht der gleichen Meinung zu sein, Respekt für die Meinung des anderen zu haben. Ein weiterer wichtiger Punkt sei, sich bewusst zu sein, in welchem Kreis überhaupt Dinge entschieden werden können, damit es nicht zu negativen Konflikten kommt. Sollte es zu diesen kommen, sei es wichtig, eine Struktur zu haben, diese zu lösen. In Konflikten sei oft ein gestautes Gefühl das Problem, und so sei es wichtig, offen und rechtzeitig zu kommunizieren. Dieter Schaffner nennt es die Technik des «Paraphrasierens», die helfe, Klarheit in eine Diskussion zu bringen: «Ich versuche einmal zu wiederholen, was ich verstanden habe, was Du gesagt hast …» Er fügte ein Wort an, welches von Konrad Lorenz, dem Verhaltensforscher, geprägt wurde und deutlich macht, wie wichtig es sei, sich in den Gesprächspartner hineinzuversetzen und zu überlegen, wo man in einem Gespräch überhaupt steht: «Gedacht heisst nicht immer gesagt / gesagt heisst nicht immer richtig gehört / gehört heisst nicht immer richtig verstanden / verstanden heisst nicht immer einverstanden/ einverstanden heisst nicht angewendet / angewendet heisst nicht immer beibehalten.»

Am Ende des Workshops gibt Dieter Schaffner noch folgenden Input für eine gelingende Kommunikation:

- Man solle sich individuell begegnen und Gruppendenken überdenken. Konsens entstehe nicht durch die gleiche Wahrnehmung (Konrad Lorenz).

- Transparenz: Wenn man Dinge nur durch Indiskretionen erfährt, dann erfährt man nichts wirklich übereinander und hat nur selektives Wissen, das führe zu gemeinsamer Ohnmacht. Die Aufgabe der Schule sei es, dass die Eltern sich informiert fühlen. Hierzu führt Dieter Schaffner eine schöne Geschichte von Sokrates an: Es begab sich, dass Sokrates von einem Bekannten angesprochen wurde, der ihm von einem ungebührlichen Verhalten seines Sohnes berichten wollte. Sokrates stoppte ihn im Ansatz und fragte ihn, ob er seine Gedanken und die gleich folgenden Ausführungen bereits durch die drei Siebe geschickt hätte? «Die drei Siebe?», fragte der Bekannte. Das erste sei das Sieb der Wahrheit: «Bist Du sicher und fest davon überzeugt, dass es wirklich wahr ist, was Du über meinen Sohn gehört hast?» Das zweite Sieb sei das Sieb der Güte: «Hast Du das, was Du sagen willst, mit Güte betrachtet?» und das Dritte ist das Sieb der Nützlichkeit: «Ist es jetzt wirklich von Nutzen und Wichtigkeit, wenn Du es mir erzählst? Was soll es bewirken?» Erst wenn Du deine Geschichte durch alle drei Siebe geschickt hast und die Fragen mit Ja beantwortet hast, dann darfst du mir jetzt die Geschichte gern erzählen. So zog der Bekannte von Sokrates, ohne ein weiteres Wort zu sagen, von dannen.»

- Beratung: Massgebend in einer guten Kommunikation sei die Fähigkeit und das Engagement des Einzelnen. Lehrer und Eltern sollten sich auf einer Ebene befinden, ansonsten ist es auch gut, sich Hilfe zu holen.

- Entschluss: Es ist wichtig, dass die Partner in der Kommunikation Verantwortung übernehmen.

Zusammenfassend und aus dem Feedback der Teilnehmerrunde kommen wir zu dem Schluss, dass die eigene Haltung und Empathie für den Gesprächspartner tragend sind, damit ein Miteinander gelingt. Gegenseitiges Interesse erleichtert das Verständnis für das Problem und das Gegenüber. Rechtzeitige Kommunikation verhindere Negativspiralen, daher ist frühzeitige und wohlwollende Kommunikation wichtig für eine gelingende Konfliktlösung.

Workshop «Elternvernetzung und Elternarbeit»

Der Workshop «Elternvernetzung und Elternarbeit» wird von Saskia Valdinoci-Heijne geleitet. Sie ist Mutter an der RSS in Basel und Co-Leiterin des dortigen Elternrates. Sie hat eine Forschungsarbeit mit dem Thema «Entscheidungsverfahren in der Selbstverwaltung in Steinerschulen» durchgeführt.

Es stellt sich die Frage, welche Rolle die Eltern grundsätzlich in einer Schule oder in einem Kindergarten oder Spielgruppe haben. Eltern aus verschiedenen Steinerschulen in der Schweiz (u. a. Luzern, Basel, Ittigen, Schafisheim, St. Gallen) tauschen sich über die Rolle und den Platz der Elternschaft aus. Es zeigt sich, dass die Rolle der Eltern sehr unterschiedlich ist.

Je nach Entwicklungsgeschichte der Schule sind Elternräte vorhanden, manchmal wird sogar die ganze Schule von Eltern geleitet. Oft stellt sich die Frage, wie Eltern strategisch mitdenken können, wie kann die Schule von Eltern unterstützt werden, materiell und gemeinschaftlich oder mit Talenten aus der Elternschaft? Wie werden Strukturen beibehalten, wenn Personen wechseln?

Die Elternhäuser unterstützen die Lehrpersonen tagtäglich, indem sie einsehen, dass ihre primäre Rolle eine von Feedback und nicht Steuerung ist. Wenn die Kinder etwas erlebt haben, kann die Reaktion der Eltern im Beisein des Kindes viel bewirken, um den Prozess in der Schule zu stärken oder zu schwächen. Wenn die Schule es versteht, den Wahrnehmungen der Eltern einen Platz einzuräumen, kann eine regelmässigePartnerschaft entstehen, die den Kindern zugute kommt.

Die Aufgabe der organisierten Elternschaft, zum Beispiel in einem Elternrat, besteht hauptsächlich in der Unterstützung des «Hauptgeschäfts» durch materielle und immaterielle Ressourcen und durch gemeinschaftsstärkende Tätigkeiten. Wenn die Schule aber wenig mit der Elternschaft über pädagogische, logistische und strategische Entscheidungen kommuniziert, kommt es vor, dass der Elternrat stärker gefordert wird, eine Brückenrolle einzunehmen.

Die Selbstverwaltung kann eine dreigegliederte Struktur annehmen, in der sich die typische Dualität zwischen Vorstand und Kollegium entschärfen und den häufigen Finanzierungsproblemen der Schulen neue Perspektiven verschaffen kann. Dies kann zum Beispiel durch eine an der Schule angestellte Person, die die Elternmitarbeit koordiniert, unterstützt werden.

In kleinen Gruppen werden Rollenspiele durchgeführt, die eine umgekehrte offene Wahl von Personen zu bestimmten Aufgaben zum Inhalt haben (soziokratische Methode) und zu überraschenden, sozialkünstlerischen Lösung führen kann.

Anstatt zu erwarten, dass jemand sich zu einer Aufgabe meldet, wird der Kreis in wiederholten Runden gefragt, Vorschläge für Kandidaten und Argumente zu bringen, so dass am Schluss eine Aufgabe einer Person übergeben werden kann mit Einbezug der Ideen des ganzen Kreises. Dieses Konsentverfahren schliesst aus, dass Entscheidungen von Minderheiten blockiert werden können. Der Kreis erlaubt nur, dass Vorschläge auf Grund von ausschlaggebenden Argumenten, die mit dem gemeinsamen Ziel des Gremiums zu tun haben, abgeändert werden können. So entsteht eine Dynamik in komplexen Entscheidungsprozessen und der soziale Organismus Schule kann sich lebendig vorantasten und Neues ausprobieren.

So konnte in nur eineinhalb Stunden ein kleiner Anfang mit der so notwendigen Vernetzung zwischen Schulgemeinschaften gemacht werden, der Mut macht, den erwähnten Selbstvertrauensmangel der Elternschaft zu überwinden.

Workshop «Mobbing»

Ein weiterer Workshop wird von Fenella Blakaj geleitet. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Coach, Präventionsfachfrau, Schulleiterin und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren im Bereich der Bewusstseinsbildung und mit dem Thema «Mobbing und Prävention». Zu Beginn des Workshops wird der Frage nachgegangen, woher Mobbing kommt und ob die Anwesenden schon einmal von Mobbing betroffen waren oder sind. Wir stellen fest, dass alle in irgendeiner Form schon einmal mit und von Mobbing, ob direkt oder indirekt, betroffen waren. «Wir können nicht nicht betroffen sein», so Blakaj, «in einem Mobbingfall ist immer die Gesamtgemeinschaft betroffen.» Auf die Frage, dass gemobbte Personen meist anders sind als andere, antwortete Blakaj, dass die Andersartigkeit lediglich eine Plattform für Mobbing darstellt und nie der eigentliche Grund ist.

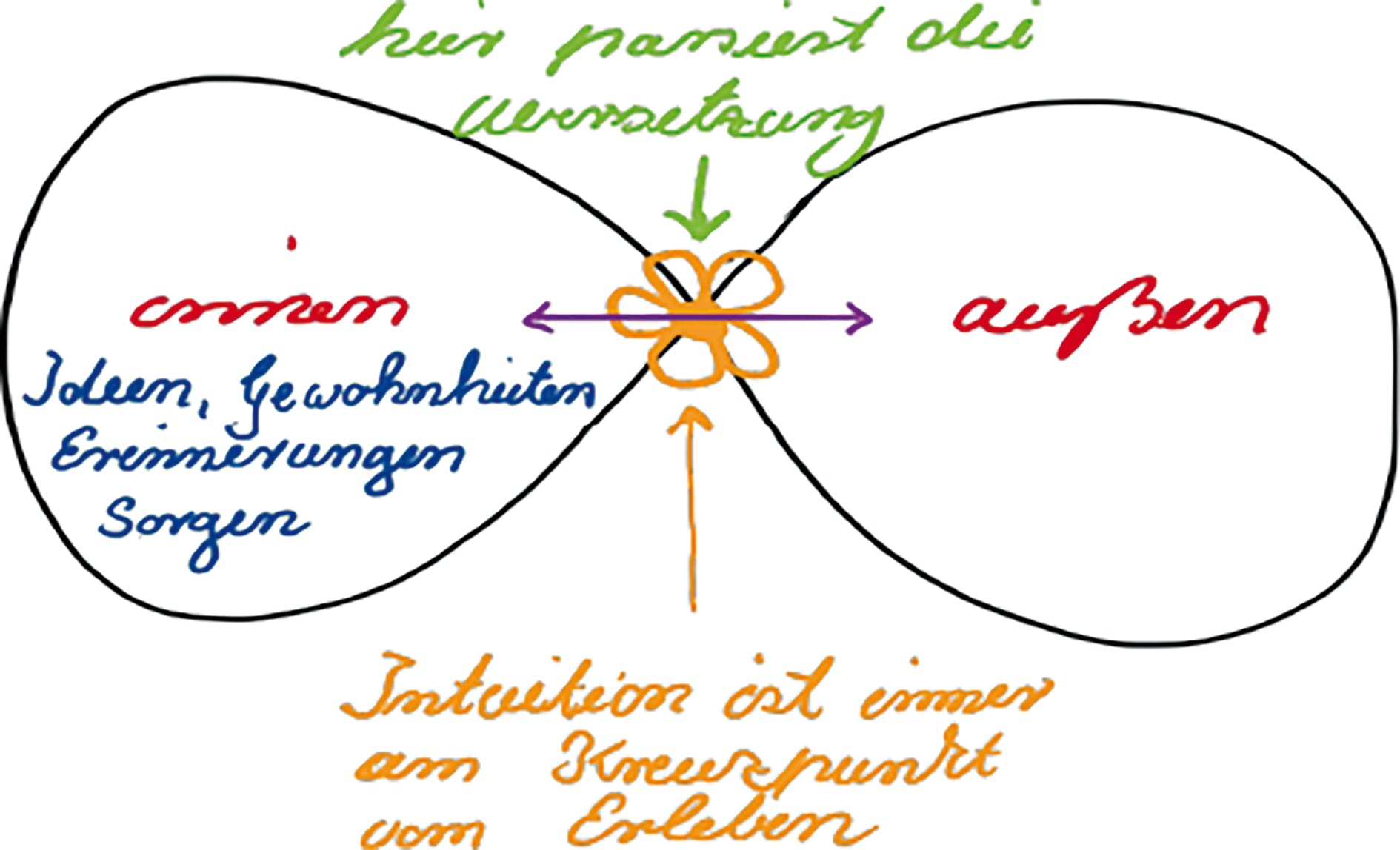

Wenn es um Mobbing geht, schauen wir immer von aussen nach innen und vergessen oft, dass die innere Welt ausschlaggebend ist. Jeder hätte ein anderes inneres Erleben von dem, wie das Aussen erlebt wird. Jeder Mensch hat in jedem Moment Übersetzungsarbeit zu leisten, dies sei eine ständige Arbeit, so Blakaj. Wenn ein Gespräch nicht so verläuft oder eine Situation sich nicht so entwickelt, wie man es erhofft hat, liegt das oft daran, dass man seine Vorstellungen und Erwartungen auf den anderen übertragen möchte.

Fenella Blakaj, selbst auf eine Rudolf Steiner Schule gegangen, wies uns auf den in allen Steinerschulen der Welt in den Klassen 5 bis 12 aufgesagten Morgenspruch hin: «Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln …» Dieser Spruch mache deutlich, wie sehr die innere Welt mit der äusseren Welt verwoben ist und dass wir dafür sorgen müssen, eine Verbindung von der inneren zur äusseren Welt zu halten, da es sonst zu «Übersetzungsfehlern» komme. Ein Kind, das mobbt, habe immer ein Übersetzungsproblem von der inneren zur äusseren Welt. Bei Eltern und Lehrern sollte dafür noch mehr Bewusstsein geschaffen werden.

Mobbing passiert meist dann, wenn man sich nicht selber spürt. Den Kindern erläutert Fenella Blakaj dies mit dem Bild eines Lifts. Sie versucht ihnen zu erklären, dass sich jemand eventuell anders oder in den Augen des Kindes nicht richtig oder doof verhält, weil er in dem Moment mit seinem «Lift wohl gerade im Keller ist». Im Rahmen ihrer Präventionsarbeit würden die Kinder dieses Bild verstehen und dann viel mehr Verständnis für ihr Gegenüber aufbringen.

Wir kamen dann noch auf die Frage, was «Mobbing» eigentlich ist:

Die Merkmale von Mobbing sind:

- Absicht

- Repetitive Handlungen

- Über eine gewisse Zeit (> vier Wochen)

- Machtgefälle

Ausschlaggebend für Interventionen sei nicht nur, dass ein Kind bzw. der Gemobbte Leid empfindet, sondern immer auch die Gruppe betroffen sei. Das hiesse auch nicht, wenn der Betroffene nicht reagiert, dass man nicht eingreifen müsse. Fenella Blakaj wies abschliessend darauf hin, dass man nicht erst warten solle, bis etwas passiere, sondern das Bewusstsein so zu schulen, dass schon im Vorhinein erkannt wird, was läuft, um präventiv handeln zu können und es so gar nicht zu Mobbing kommt. Prävention statt Feuer löschen ist die Devise. Ist es dann doch passiert, hat sich der «No blame approach»-Ansatz (keine Schuldzuweisung) als wirksam und erfolgreich bewährt. Es ist ein spannender und erkenntnisreicher Workshop.

Aufklären und Chancen nutzen

In der abschliessenden Diskussionsrunde wird das Tagungsthema «Individualität und Gemeinschaft» von Joanna Dal Bosco, Schulsozialarbeiterin an der Steiner- und Atelierschule Zürich, und Ruth Noel-Hermann, psychoanalytische Therapeutin für Kinder und Jugendliche mit Praxis in Zürich, sowie den Workshopleitern, betrachtet. Es wird gefragt, wo ihnen das Thema «Individualität und Gemeinschaft» in ihrer täglichen Praxis begegnen würde. Joanna Dal Bosco betont, dass leider häufig persönliche als auch räumliche Ressourcen fehlen würden, um besondere Kinder im Rahmen der Schule zu betreuen und zu begleiten. Ruth Noel-Hermann verweist darauf, dass man üben müsse, seinen Blickwinkel zu ändern und die Kinder dazu zu bringen, dass sie ihre Vorstellungen von sich selbst auflösen und sich neu entdecken lernen.

Fenella Blakaj zitiert: «Ich bin, wer ich bin, weil wir sind, wer wir sind» und möchte damit verdeutlichen, dass ein Individuum immer von der Gemeinschaft geprägt wird und die Gemeinschaft von den ihr angehörenden Individuen beeinflusst wird. Ein einzelner Mensch könne über sich hinauswachsen, wenn ihm von der Gesellschaft, aber auch von sich selbst aus Raum gegeben würde. Es wird erwähnt, dass Lehrer zu oft an ihre Grenzen stossen, um Individuelles zuzulassen oder zu berücksichtigen. Pädagogen, aber auch Eltern seien nicht immer ausreichend geschult, um zu erkennen, wann ein Kind einer Abklärung bedürfe, oder Eltern wollen keine Abklärung ihres Kindes, da sie sich in ihrer Privatsphäre gestört oder in diese eingegriffen fühlen. Es wird deutlich, wie auf vielen Ebenen noch Aufklärungsarbeit nötig ist, um Bedürfnisse erkennen, Möglichkeiten und Chancen umsetzen und Ressourcen richtig nutzen zu können. Raum und Willen muss vorhanden sein, Verständnis und das Miteinanderarbeiten muss erlernt und gefördert werden, damit man die Chance nutzen kann, Freiheit zu entwickeln, sich neu erfinden zu können. Das ist unsere Arbeit. Wir bleiben dran.

Zum Abschluss ist man einhelliger Meinung, dass es nächstes Jahr wieder eine Elterntagung geben wird, um weiterhin im Lernen und im Austausch zu bleiben. Die nächste Tagung ist damit schon vorprogrammiert.

Sollte jemand Appetit bekommen haben, Teil unseres Netzwerkes zu werden und mitgestalten wollen, so melde er sich doch bitte über Vanessa Pohl (vanessa.pohl@steinerschule.ch) oder direkt bei uns.