Eine Grundidee, die für mich am Anfang von Pädagogik steht, ist die folgende: Ich kenne die Zukunft nicht. Ich weiss nicht, welche Fragen beantwortet werden müssen, welche Probleme gelöst werden müssen, welche Ideen sich durchsetzen werden und welche nicht. Daher kann sich Bildung nicht auf das Vermitteln von Stoff begrenzen, weil ich nicht wissen kann, welches Wissen in Zukunft von Relevanz sein wird. Bildung sollte sich also vielmehr mit Methoden und wissenschaftlichem und künstlerischem Vorgehen beschäftigen, sollte Einblicke in die Arbeitsweisen der verschiedenen Wissenschaften liefern. Dies kann natürlich nicht abstrakt, rein theoretisch stattfinden, sondern soll konkret an Inhalten, am Stoff, an der Materie passieren. Dafür sollte die Menge an Stoff, im Einklang mit dem neu einzuführenden Rahmenlehrplan an Schweizer Gymnasien, reduziert werden und sich auf besonders repräsentative Inhalte aus der Wissenschaft konzentrieren. Diese Inhalte sollten einerseits die absoluten Basics beinhalten, also das, wovon wir Lehrpersonen und die Bildungsdirektionen glauben, dass das jeder Mensch wissen oder können soll und andererseits sollten es Highlights aus dem Fach sein, also Beispiele, die die Methodik und eben auch den Reiz des Fachs besonders schön zum Vorschein bringen. Mit «schön» meine ich hier tatsächlich einen ästhetischen Aspekt: Wir müssen spürbar machen, warum wir für unser Fach brennen, warum wir uns intensiv mit diesem beschäftigt haben, was unser Fach zum spannendsten, besten und schönsten Fach macht. Die Inhalte selber aber verlieren an Bedeutung: Sie sind nur ein Vehikel zum Kennenlernen einer Wissenschaft oder Kunst und zum Zünden eines Feuers, das die Jugendlichen bei eigenem Interesse dann selbst nähren können.

Das bedingt somit das Material, das den Jugendlichen zur Verfügung gestellt wird, wenn diese in eigener Zeiteinteilung an schulischen Inhalten arbeiten sollen. Dieses Material muss die schon angesprochenen Basics des Fachs beinhalten, damit die Lernenden eine Grundlage haben, von der aus sie sich später weiteres Wissen aneignen können. In den Begegnungen sollte hingegen der Fokus darauf gerichtet werden, die Jugendlichen im Entwickeln der richtigen Fragen zu unterstützen. Wird ein Mensch angeregt, Fragen an eine Wissenschaft, an eine Kunst zu stellen, erwächst gleichzeitig eine Lust auf das Finden von Antworten, also eine intrinsisch motivierte Art, sich mit einer Wissenschaft oder Kunst zu beschäftigen.

Im neuen Rahmenlehrplan wird ja nicht nur von Stoffreduktion gesprochen, sondern interdisziplinären oder überfachlichen Qualifikationen wird eine grössere Wichtigkeit zugesprochen. Dazu gehört dann, wie ich finde, auch das vermehrte Schulen von nichtintellektuellen Inhalten: Ich denke an die Verbindung von Einradfahren, Jonglieren und Mathematik oder an Gehörschutzkopfhörer für Unterricht ohne Ton für die vertiefte Auseinandersetzung mit Wahrnehmung ohne auditiver Stimulation. Solche Dinge müssen sich im Unterricht also irgendwo wiederfinden.

Diese Änderungen von Schule hat zur Folge, dass Lehrpersonen ihre Rolle ändern müssen. Wir sind dann keine Wissensvermittlerinnen oder Wissensvermittler mehr, sondern Begleitpersonen im Prozess der Lernenden in der Frage: Wie kann ich lernen?

Wird diese Begleitung ernst genommen, ist es nicht mehr möglich, alle Schülerinnen und Schüler gleich zu behandeln (also in der gleichen Geschwindigkeit die gleichen Inhalte zur gleichen Zeit zu behandeln und schliesslich alle am gleichen Massstab zu messen), sondern die Lebenswelt der Individuen muss ernstgenommen und berücksichtigt werden. Das erfordert in erster Linie ein echtes Interesse der Lehrpersonen an den Jugendlichen. Diesen muss man einerseits mit Geduld und Akzeptanz, andererseits mit Anspruch und Vertrauen entgegenkommen, denn nur dann erlauben diese sich, sich selbst wirklich auszudrücken und damit zu entfalten und zu wachsen.

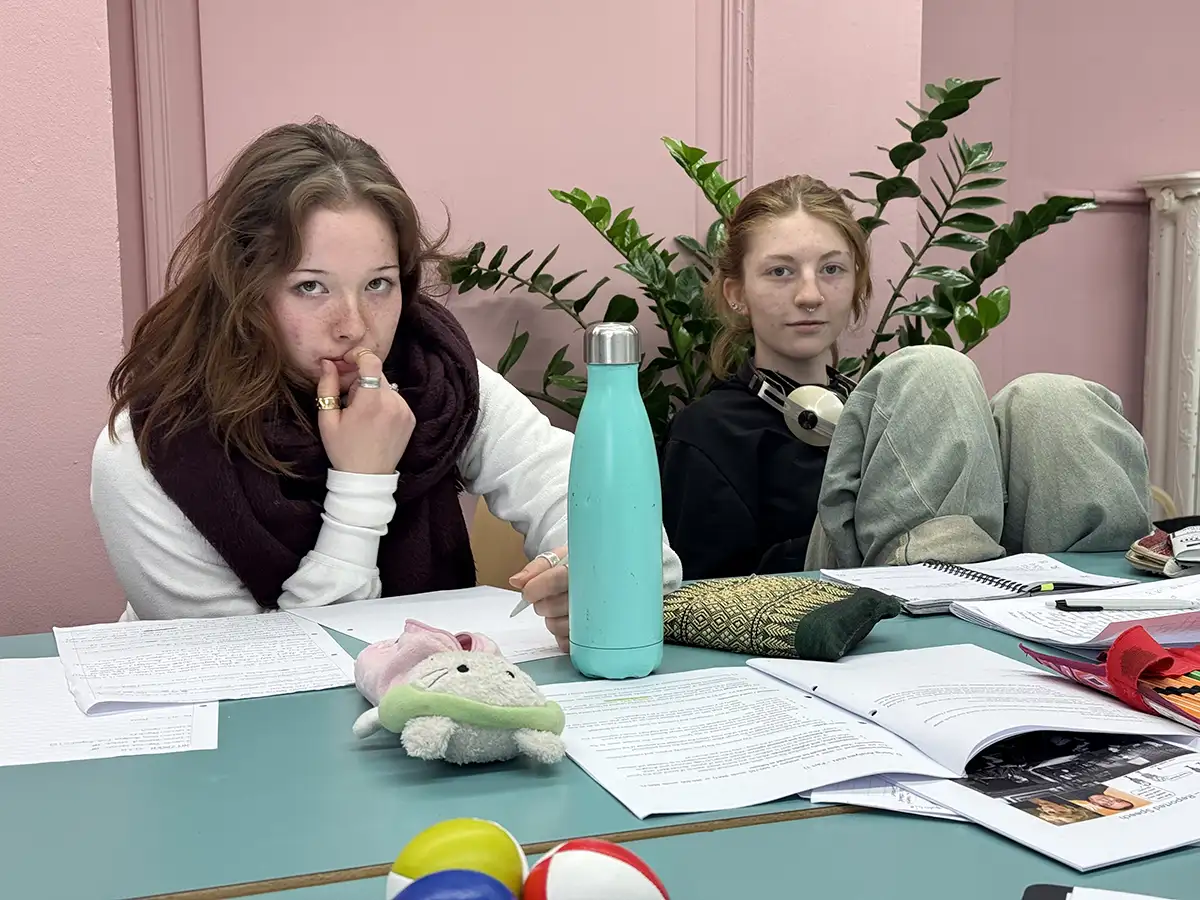

Ausserdem müssen Räume geschaffen werden, in denen die Jugendlichen mit ihrem Hintergrund ankommen, sich ausbreiten und entfalten können. Das ist einerseits ganz wörtlich gemeint: Es braucht Räume, in denen es Inputs geben kann, es braucht Räume, in denen die Lernenden sich in Ruhe mit Dingen beschäftigen können, es braucht Räume, in die sich die Lernenden zurückziehen können, wenn ihnen z. B. die sozialen Interaktionen zu viel werden.

Auch die Interaktion, die Beziehung zwischen den Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schülern erschafft einen Raum: Ein Raum, in dem man sein kann, wie man ist, ein Raum, in dem man sich wohlfühlen kann, ein Raum, in dem man sich schlecht fühlen kann, ein Raum des wohlwollenden, konstruktiven Austauschs. Dieser Raum wird hauptsächlich durch das Verhalten und durch die Art und Weise, in der Lehrpersonen den Lernenden gegenübertreten, definiert.

Eine Bemerkung an dieser Stelle: Noten verunmöglichen einen konstruktiven Austausch, weil es immer ein Machtgefälle gibt: Eine Person bewertet eine andere Person, deren Schicksal zu einem Teil von dieser Bewertung abhängt. Aus dieser Schieflage heraus kann kaum eine vertrauensvolle und wahrhaftige Zusammenarbeit erwachsen.

Ein weiterer Aspekt, in dem Lehrpersonen sich verändern müssen, ist mit dem Abgeben von Kontrolle, mit Vertrauen in die Jugend verbunden. Die Lehrpersonen brauchen ein tiefsitzendes Vertrauen in die Fähigkeiten der Jugendlichen bzw. in die Fähigkeit des Menschen, seine Fähigkeiten zu steigern. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Verantwortung wirklich in die Hand der Jugendlichen zu legen, was auch deren Scheitern bedeuten kann und auch muss. Das darf natürlich nicht als Freifahrtschein verstanden werden, sondern sollte immer vor dem Hintergrund der liebevollen Begleitung betrachtet sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass niemand gerne scheitert, Scheitern aber zum Lernen, zum Üben dazu gehört. Wir Lehrpersonen können aus unserer Erfahrung heraus die Lernenden in diesem Prozess begleiten. Zu dieser Begleitung gehören auch Strukturen und Regeln, die an der Schule gelten, die den Menschen Klarheit und Halt bieten können. Diese müssen durch die Lehrpersonen aus dem Verständnis der Gemeinschaft definiert und konsequent getragen werden, dann entsteht eine Grundlage und eine Orientierung in einer komplexen Lebensrealität.

Bei all dem darf natürlich nicht missachtet werden, dass wir als Maturitätsschule ein Ziel verfolgen: Das Verleihen der Studierfähigkeit. Dieses Ziel muss bei der Auswahl der angesprochenen Basics, bei den Methoden, bei den interdisziplinären Tätigkeiten, kurzum bei allen schulischen Belangen berücksichtigt werden. Ich verstehe aber die Kernpunkte des Rahmenlehrplans ganz im Einklang mit dem hier Dargelegten: Schaffen wir es in der Schule, dass Menschen sich selbst, ihre Fähigkeiten und Grenzen besser einschätzen, sich ihre Zeit besser einteilen, sich selber Ziele besser setzen können, nicht verzweifeln, wenn sie diese Ziele nicht erreichen, wenn sie insgesamt besser wissen, wie sie lernen können, so haben wir eine viel sinnvollere allgemeine Studierfähigkeit erreicht, als wenn wir ganz viel Stoff «durchgenommen» hätten. Ausserdem kann und soll in den behandelten Themen die Möglichkeit bestehen, einem hohen Anspruch an das Fach gerecht zu werden. Diesem Anspruch wirklich nachzukommen, bedarf aber Zeit und Musse, die wir den Jugendlichen geben bzw. erlauben müssen.

Lehrpersonen müssen diese Veränderung des Fokus ihrer Arbeit wollen, ja eigentlich müssen sie in der Notwendigkeit leben, ihre Rolle dem anzupassen. Halbherzig wird kein Wandel vollzogen. Bleiben wir im alten, im lehrpersonenzentrierten Denken und Handeln stehen, so kann sich Schule nicht verändern. Wir brauchen also ein mutiges Voranschreiten mit dem Willen, uns und unser Handeln auf dem Weg den Gegebenheiten anzupassen, und zwar stetig. Wir werden immer auf die Lebensrealitäten der Jugend reagieren müssen und dafür müssen wir beweglich, eben lebendig bleiben.

Abschliessend möchte ich noch bemerken, dass wir Lehrpersonen es waren, die von «Lebenslangem Lernen» gesprochen haben und danach aber anscheinend die Konsequenz davon übersehen haben: Dass das natürlich auch für uns gilt. Insbesondere gilt das für uns Lehrpersonen, weil wir natürlich in der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen eine Vorbildfunktion einnehmen.

Zum Autor: Valentin Meidinger, seit 2016 an der Atelierschule Zürich, Klassenlehrer unterrichtet Mathematik und entwickelt den Wandel zum Selbstorganisierten Lernen an der Atelierschule mit.