Selbstorganisiertes Lernen in der Modellklasse

Die Atelierschule in Zürich beschreitet neue Wege in der Unterrichtsgestaltung und führt mit einer Modellklasse ein Konzept ein, das das Potenzial des Selbstorganisierten Lernens (SOL) auslotet. Ziel ist es, den Unterricht zukunftsfähig zu gestalten und besser auf die Bedürfnisse der heutigen heterogenen Schülerschaft einzugehen. Die bisherigen Unterrichtsformen stiessen zunehmend an ihre Grenzen. Sowohl Lehrkräfte als auch Lernende äusserten Unzufriedenheit mit der aktuellen Praxis, die die Vielfalt der Schülerpersönlichkeiten und Lernstile nur unzureichend berücksichtigte. Angesichts wachsender Heterogenität, psychischer Auffälligkeiten und neuer technologischer Herausforderungen und Möglichkeiten hielten wir eine Neuausrichtung für notwendig.

Darüber hinaus sehen wir mit der anstehenden Reform der gymnasialen Ausbildung, dass auch von dieser Seite gefordert wird, die fachlichen Kompetenzen zugunsten überfachlicher Kompetenzen zurückzunehmen und auch Formen individualisierten Lernens einzuführen.

Mit unserem Versuch, Formen des selbstorganisierten Lernens zu etablieren, verfolgen wir klare Ziele: Es geht darum, die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler zu fördern.

Willensentfaltung

In der Waldorfpädagogik wird Erziehung im Jugendalter in erster Linie als Willenserziehung verstanden. Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von der heute verbreiteten Praxis, die Erziehung primär auf intellektuelle Leistungen ausrichtet. Rudolf Steiner skizziert im vierten Vortrag der «Allgemeinen Menschenkunde» Stufen der Willensentfaltung, an denen sich eine Pädagogik des Jugendalters orientieren kann. Bevor ich auf die konkrete Ausgestaltung und Einführung des SOL an der Atelierschule eingehe, möchte ich zeigen, wie Steiners Ausführungen zur Willensentwicklung eine Grundlage für die Einführung selbstorganisierter Lernformen an der Atelierschule bieten.

Stufen der Willensentfaltung

Steiner beschreibt drei zentrale Ebenen der Willensentwicklung: die leiblich gebundene, die seelische und die geistige Willensentfaltung. Diese Einteilung eröffnet einen ganzheitlichen Blick auf die Aufgaben der Schule und zeigt, wie sie Jugendliche entwicklungsfördernd unterstützen kann.

Zur leiblich gebundenen Willensentfaltung zählen Instinkt, Trieb und Begierde. Dabei geht es nicht um einen tierischen Instinkt im biologischen Sinne, sondern um den «menschlich verwandelten» Instinkt, der die Beziehung des Jugendlichen zu seinem Körper beschreibt. Die Frage lautet: Wie gut gelingt es der Schule, Jugendlichen dabei zu helfen, sich in ihrem Körper zu Hause zu fühlen?

Der Trieb verweist auf Gewohnheiten und trainierte Automatismen. Hier kann die Schule unterstützen, indem sie Räume für wiederholende, strukturierende Tätigkeiten schafft, die Sicherheit und Verlässlichkeit bieten. Die Begierde schließlich, verstanden als Hinwendung und Interesse, eröffnet die Frage: Was tut die Schule, um die natürlichen Neigungen und Interessen der Jugendlichen zu fördern?

Auf der seelischen Ebene stellt Steiner das Motiv und die Welt der Ideale in den Mittelpunkt. Für Schulen ergeben sich daraus zwei zentrale Aufgaben: Zum einen sollten Lehrkräfte in der Lage sein, Ideale lebendig werden zu lassen und in den Schülerinnen und Schülern Begeisterung für Werte und Sinnfragen zu wecken. Zum anderen muss das Kollegium selbst eine glaubwürdige Haltung verkörpern, die authentisch und lebendig Werte lebt und fördert.

Die letzte Stufe der Willensentfaltung betrifft die geistige Ebene. Hier geht es darum, den «höheren Menschen» im Heranwachsenden anzusprechen, jenen inneren Impuls, der sich als eine Art «innerer Verbesserer» zeigt. Schön drückt dieses Selbst- und Weltverhältnis Steiner in der «Philosophie der Freiheit» aus: «Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen.» Diese auf Selbstverantwortung und Empathie zielende Haltung bildet die Grundlage für eine sich selbst gestaltende Biographie.

Selbstorganisiertes Lernen als Raum für Willensbildung

Das Konzept des Selbstorganisierten Lernens (SOL) bietet eine Bandbreite von Möglichkeiten, um diese Stufen der Willensentfaltung zu fördern. SOL ist in dem Sinne kein festes Konzept, sondern ein komplett anderes Lehr- und Lernformat, das einen anderen Lernprozess fördern möchte. Dabei gehen wir von der Hypothese aus, dass der Mensch nur durch Selbsttätigkeit zur Selbständigkeit gelangt und Erziehung nur als Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit verstanden werden kann. Deshalb erscheint es ratsam, den Schülerinnen und Schülern mehr zuzutrauen und zuzumuten. Wir müssen sie im eigenverantwortlichen Lernen mehr fordern und fördern. Ich vermute, sie können mehr, als sie im Schulalltag zeigen.

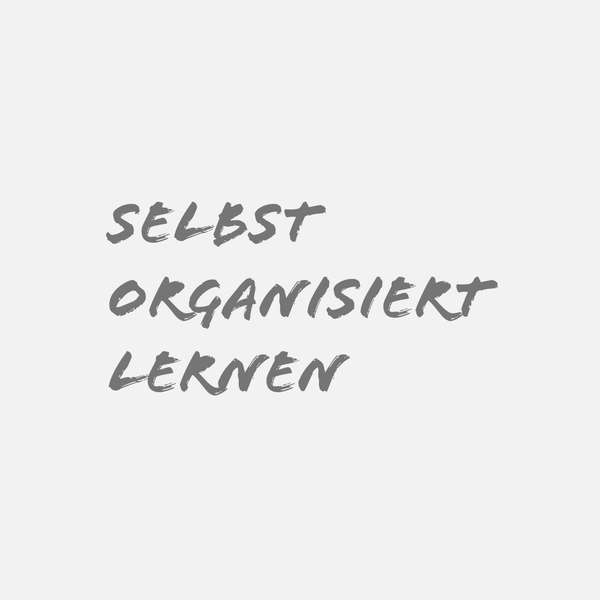

Die Schülerinnen und Schüler sind selbst für ihr Lernen verantwortlich. Damit dies möglich ist, muss der Unterricht offen gestaltet werden. Die Lernenden erhalten die Freiheit eigenständig zu lernen, Lernen wird zum Erforschen dessen, was die Kinder interessiert. Die Kinder müssen als einzelne Individuen angenommen werden. Die Lehrperson steht dem Lernenden beratend zur Verfügung. Dies gelingt nur, wenn die Lehrperson dem Lernenden vertraut, dass dieser selbst weiss, was er wann wie lernen möchte.

Einführung des SOL an der Atelierschule

Nach eineinhalb Jahren des Experimentierens hat die Atelierschule beschlossen, ab dem kommenden Schuljahr Formen des Selbstorganisierten Lernens schrittweise auf allen Klassenstufen einzuführen. – Was bedeutet das konkret?

Der Haupt- bzw. Epochenunterricht bleibt unverändert und wird weiterhin stark lehrerzentriert gestaltet. Ebenso bleiben die Nachmittagsateliers bestehen, in denen die Schülerinnen und Schüler bereits seit Jahren eigenständig ihre Lerninhalte und Arbeitsformen bestimmen können. Hier wird ein schülerzentrierter Ansatz verfolgt, der sich bewusst vom lehrerzentrierten Epochenunterricht am Vormittag unterscheidet.

Neu organisiert wird der Zeitraum zwischen 10 und 14 Uhr, in dem vor allem Übstunden in Fächern wie Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik oder Maturavorbereitung stattfinden. Hier werden Lernformen eingeführt, bei denen die Lerninhalte und Ziele vorgegeben sind, jedoch der Lernprozess – also die Entscheidung, wann und wie welche Inhalte erarbeitet werden – von den Lernenden selbst gestaltet wird. Die Fachstundenstruktur entfällt in dieser Zeit. Stattdessen entscheiden die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich, welche Themen sie wann und wie lange bearbeiten möchten und auf welchem Niveau sie dazu Prüfungen ablegen wollen.

Das benötigte Lernmaterial sowie die Lernziele werden zu Beginn des Schuljahres bereitgestellt. Die Lehrpersonen stehen beratend zur Seite und beantworten Fragen. Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine feste Bezugsperson aus dem Lehrerkollegium, mit der in Wochengesprächen der individuelle Lernfortschritt reflektiert wird. Darüber hinaus sind die Schülerinnen und Schüler frei, sich eigenständig zu organisieren – sei es allein oder in Gruppen. Bei Bedarf können sie gezielt Lehrkräfte um Input oder Erklärungen bitten.

Dieses neue Konzept soll die Eigenverantwortung und Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler stärken, ohne auf die notwendige Unterstützung durch die Lehrpersonen zu verzichten.

Bei der Entwicklung und Umsetzung lassen wir uns von aussen begleiten. Da Formen des Selbstorganisierten Lernens in der Waldorfpädagogik noch wenig entwickelt sind, suchen wir aktiv den Austausch mit erfahrenen Institutionen und Fachleuten. Fortbildung und Unterstützung erhielten wir z. B. von Verena Färber (ehemals Alemannenschule Wutöschingen, die von der 5. Klasse bis zum Abitur erfolgreich ausschließlich mit SOL arbeitet) und Mathias Mejeh von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Eine große Hilfe war uns auch der wiederholte und geduldige Austausch mit der Freien Mittelschule in Muttenz (FOS), an der seit Jahren erfolgreich mit SOL-Ansätzen gearbeitet wird.

Wir wollen unser Projekt begleiten und evaluieren lassen und stehen dazu in Kontakt mit der Freien Hochschule Stuttgart und der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Diese Umstellung ist für unser Kollegium eine Herausforderung, da sie ein Einlassen auf Ungewissheit und damit auch ein Eingehen von Risiken bedeutet. Gerade in der Aufbauphase bedeutet der Wechsel zusätzliche Arbeit. Neben Begeisterung können auch Unsicherheiten bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften auftreten. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir mit Engagement und Freude an der Sache die kommenden Jahre der Umstellung erfolgreich gestalten können.

Unser Ziel ist es, der heutigen Schülergeneration eine Umgebung zu bieten, die sie stärkt und ihre individuelle Entwicklung unterstützt. Gleichzeitig hoffen wir, mit diesem Projekt einen Beitrag zur pädagogischen Diskussion zu leisten, der Lehrkräfte inspiriert und ermutigt, eigene Wege zu gehen – innerhalb der Atelierschule und darüber hinaus.

Zum Autor: Henrik Löning, Mitgründer der Atelierschule Zürich, Mitglied der Schulleitung und Lehrer für Bildnerisches Gestalten. Als Mitbegründer und Leiter des Seminars Atelierschule engagiere ich mich sowohl im Schulalltag als auch darüber hinaus für die Weiterentwicklung der Jugendpädagogik.